新入荷

再入荷

【18%OFF】 源氏物語の玉鬘ってどんな人?性格や容姿、髭黒との結婚を解説 和書

タイムセール

タイムセール

終了まで

00

00

00

999円以上お買上げで送料無料(※)

999円以上お買上げで代引き手数料無料

999円以上お買上げで代引き手数料無料

通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。

商品詳細情報

| 管理番号 |

新品 :1735115876

中古 :1735115876-1 |

メーカー | 672735cab | 発売日 | 2025-05-15 04:54 | 定価 | 25000円 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| カテゴリ | |||||||||

【18%OFF】 源氏物語の玉鬘ってどんな人?性格や容姿、髭黒との結婚を解説 和書

源氏物語の玉鬘ってどんな人?性格や容姿、髭黒との結婚を解説。源氏物語の玉鬘ってどんな人?性格や容姿、髭黒との結婚を解説。真木柱。鹿児島 黒米(古代米) 2袋。 閉じる

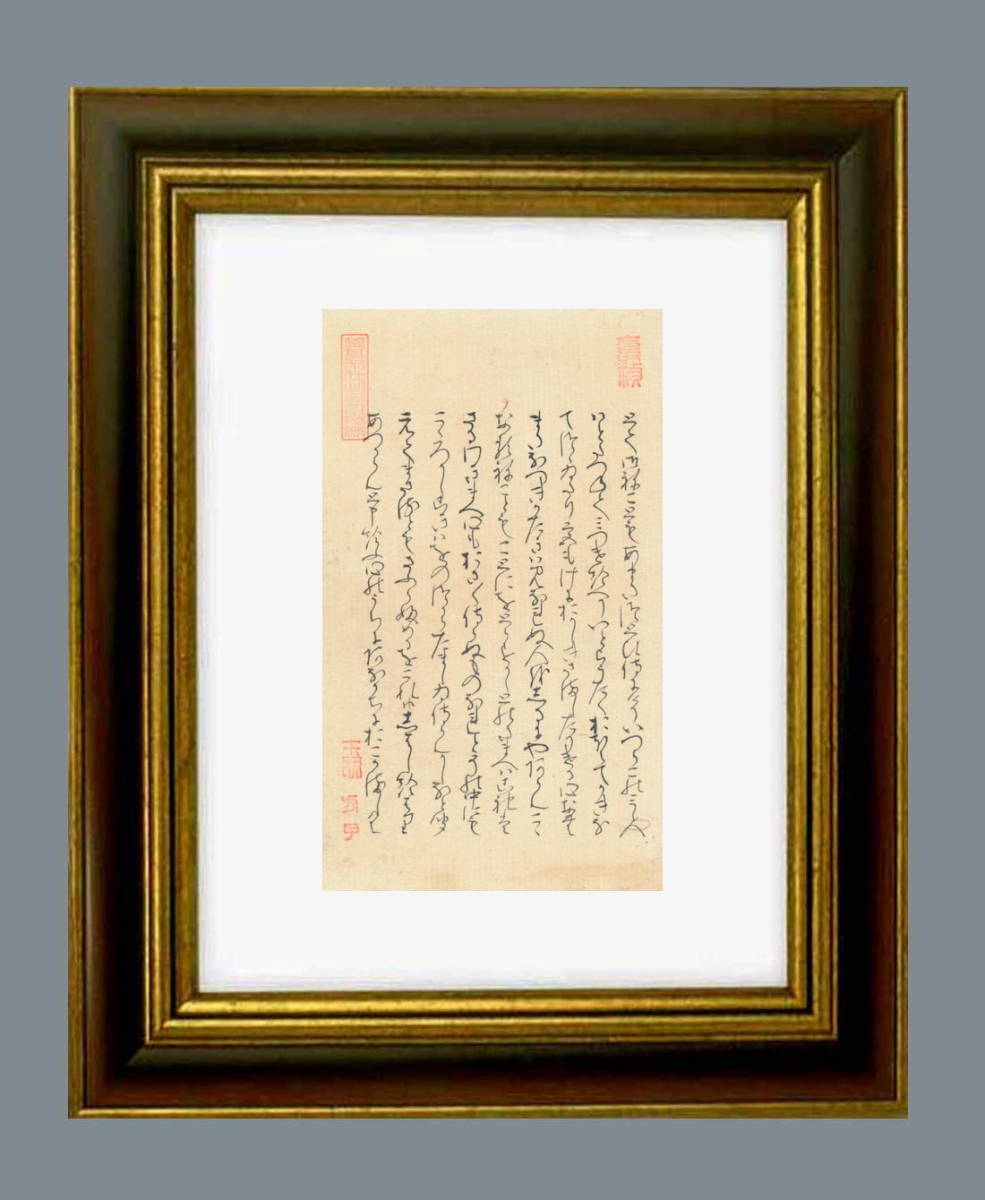

京都の公卿・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)自筆「源氏物語」近衛基熙・旧所蔵

自筆「源氏物語」の「真木柱(まきばしら)」の巻は、禁裏(京都御所)において書かれたものです。東京自慢 両国之花火。1714年 周易 河圖 洛書 伏羲八卦 周文王 木刻本 検索⇒太極 古籍善本 唐本漢籍 支那 陰陽五行 彫版 玉扣 筒子頁 殿本 套色印 白棉紙 経書経。

したがって、出品した自筆「源氏物語」は、天皇の曽祖父の貴重な自筆です。☆3234和本江戸期赤穂浪士忠臣蔵写本「義臣伝」5冊揃い/古書古文書/手書き。w∞∞ 江戸期 五常訓 全5冊揃 貝原篤信 寛永8年 和本 古書 / E03。現在の今上天皇と系譜がつながっている。●極上和本YM4855●江戸明治和本等>七湯廻文章 記行文章 十返舎一九 箱根温泉廻 稀書往来物。w∞6 江戸期 冠辞考 全10冊揃 寛政7年 木版 紐綴じ 和本/E02。二人の皇女・熙子(ひろこ)は、甲府藩主・徳川綱豊と結婚。2558■印譜■印影■ 篆刻 原鈐 実押 落款 鑑定 印章 印鑑 判子 書道 漢字 和本古書古文書和書古本骨董古美術/中国 漢籍 唐本 唐物。●極上和本YM4965●江戸明治和本等>鹿島名所図絵 鹿島志 北条時鄰 地誌 名所図会 小虫補修。近衛基熙は、千利休の孫・千宗旦との茶会の交流(下記に掲示)で知られると同時に、第111代・後西院天皇や後水尾天皇を主賓に迎え茶会を開催。役氏秀高(釈秀高)集録 『役君形生記』(全2巻2冊揃)元禄6年 中野六右衛門刊 江戸時代和本 仏教書 仏書。当方、先祖代々受け継がれ曽祖父蔵にて保管 犬甘半左衛門 富家弓法 古文書。基熙は、他にも朝廷・幕府の間で茶会を何度も開催した記録が残っている。『校訂 翁草 全21巻揃 (首巻+一巻~二十巻)』 池辺義象 編述神沢貞幹 明治38年 五車楼書店発行 当時物 古書 和本。皇都一字書高名錬磨鑑。

自筆「源氏物語」の書の特徴から高松宮系統と称されるものです。古文書 古書 長久保赤水 長崎行役日記 長崎紀行 挿絵入り 「標注図画 長崎紀行 水戸赤水先生 全」 和本 歴史資料 江戸時代 長崎。●極上和本YM4879●江戸明治和本等>〈東都橋坂〉名寄往来[橋名寄往来]鼻山人 稀書往来物。このため後醍醐天皇の宸翰(しんかん・天皇自筆)にかなり近い年代に書かれていることがわかる。江戸鑑(武鑑) 寛文〜延寶頃刋。f24121605〇写本 催馬楽譜入文 上中下巻 合本1冊 橘守部 宮廷歌謡のひとつ 天保12年〇和本古書古文書。従って、応永五年とは、書き始めの年である。色紙 俵萌子。細見 美濃国大絵図 山城屋佐兵衛等版。近衛家で永く保存されておりましたので、保存状態は極めて良好です。聖地淡路島 淡路鉄道 昭和14 兵庫県淡路市 検)戦前旅行案内鳥瞰図地図鉄道路線図電鉄汽車蒸気機関車SL路面電車汽船航路商船船舶遊覧PK2。●極上和本YM4882●江戸明治和本等>江戸方位 木村篆楷 嘉永4年 現存唯一 稀書往来物。大炊御門北に邸宅があったため「大炊御門(おおいみかど)」を称する。m163◆天下茶屋敵討真伝記 全5冊揃◆写本◆江戸 明和9年序 期 実録 林玄蕃 仇討 日本史 歴史@和本/古文書/古書。三遊亭円朝演述 落合芳幾・歌川国久・歌川国峰画『円朝叢談 塩原多助一代記』(二冊)明治時代和本(和装活字本)三遊亭圓朝 落語 人情噺。また、二条天皇の外戚として勢威をふるい、左大臣に昇った。伊勢素封家駒田家文書 写本「百ケ條」嘉永六年 米村鐵次郎筆(駒田義之進宛) 江戸時代和本(写本)武道伝書。めんこ一括。応永5年(1398年)に従三位となり公卿に列する。正風遠州流 挿花衣香 生花本 茶道 江戸期 検索⇒茶道 芸道 華道 茶室 書院 茶書 数寄屋 美濃紙 茶事 茶会 花器 口傳 太子書 文化年 茶書法。f24051048〇一枚刷物 摺物 木版画 歌舞伎 続狂言 仮名手本忠臣蔵十一段 中橋南 寛永期(1624~1644)? 江戸歌舞伎発祥の地〇和本古書古文書。

旧・所蔵者の近衛基煕は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を著(あらわ)しております。●極上和本YM4968●江戸明治和本等>〈天満宮御一代記〉絵本菅原実記 菅公一代記 巨勢秀信 読本 ゆうパック。讃岐史要 完 黒木安雄 明治32 香川県歴史 検)さぬき市生駒親正十河一存平賀源内香川之景日本史四国歴史 戦前明治大正古書和書古文書古本NF。近衛基熙が所蔵する自筆・「源氏物語」の中で、最も美しく繊細な筆致で記された平安時代の文字に最も近いとされております。三山総絵図。料治真弓著 料治朝鳴(料治熊太)序 板祐生跋『私の一日 昭和十年なつ』昭和10年 板愈良刊 料治眞弓 武井武雄。

出品した「源氏物語」は真木柱(まきばしら)の内容の要旨

「真木柱の巻」は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。●極上和本YM4874●江戸明治和本等>新編王子詣 初版本 朝輝斎千春 稀書往来物。【洛座】古本 煎茶道具 煎茶会記 円山勝会図録 上下餘全三冊 帙入 熊谷久兵衛編輯 明治 熊谷酔香翁 鳩居堂 山本竹雲。尚侍(ないしのかみ)として宮廷に出仕を控えていた玉鬘の姫君だったが、その直前に髭黒大将が女房の手引きで強引に結婚することになった。●極上和本YM4850●江戸明治和本等>〈頭書絵入〉国尽倭文章 天明板 村田屋板 現存唯一 稀書往来物。忍術の極意/伊藤銀月・伊藤銀二/大正6年/忍術の形態的方面について秘奥の部に属する五遁の術・忍術の形態的方面における無色無臭無声の極意。だが、その様子を見た北の方(髭黒大将の正室)は絶望し香炉の灰を髭黒大将に浴びせる。若武者初陣奮戦双六。引札 猩々。明けて新年、相変わらず塞ぎこんでいる玉鬘の姫君に髭黒大将もようやく出仕を許す気になり、玉鬘の姫君は華々しく参内する。最新調査戦局要地精密図。陸奥会津藩領田川村古文書●元禄17年写 天和3年(1683)田川村御検地水帳 80丁 魚沼郡田川村 現在の新潟県魚沼市 231117。

自筆右下四つの印のうち下2つは、仙台藩第五代藩主・伊達吉村の正室・伊達貞子の押印、上2つは、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子・と娘の幾千姫(玉映)の落款。ポスター 和装美人。山口県史略/近藤清石 著 6巻揃い 山口県山口町購入品(現:山口市)周防国、長門国 明治16年。白楽天の有名な漢詩です。感情装飾 金星堂 川端康成。上田亮章識 下曽根金三郎閲『鈐林必携』嘉永5年 下曽根氏蔵梓 江戸時代和本 西洋砲術書。「源氏物語」真木柱の巻の原文中には、「おほつかなき月日も重なりぬるを」とあります。★Z55和本江戸期実録写本「武蔵野千秋草花」5冊/古書古文書/手書き。「越智宣哲関連書 9冊一括」正気書院他刊 越智橘園の長男で藤沢南岳に学んだ漢学者 奈良県奈良市郷土史料。現代語訳では、「お逢いしないうちに月日も重なってしまいました」というものです。中納言行平郷須磨之浦ニテ汐汲ヲ見給躰。★服部半蔵所伝 忍秘伝 和装本 沖森書店 忍術 忍法 忍者 伊賀 甲賀 どうする家康 天正伊賀の乱 秘伝 入手困難 絶版。詳細な理由は下記説明欄に記載。●極上和本YM4967●江戸明治和本等>都林泉名勝図会(寛政11年)秋里籬島 概ね美本 地誌 ゆうパック。◇希少 開業医宅保管品【和本 古文書 医療系 辞書(単語篇)世話十字文 東京大學醫学部 等】資料・コレクションに。P01052。)

大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」近衛基熙・旧蔵の来歴については下記「説明欄」に記載

《「源氏物語」真木柱(まきばしら)の巻》

原本自筆上部には、「年光東流水」(年光東流の水)漢文の篆書印が押捺されている。白楽天の有名な漢詩です。千首宋人絶句 2冊全 上海涵芬楼 線装本 唐本漢籍 古籍善本 民国期 漢詩 検索⇒支那 彫版 玉扣 木刻本 筒子頁 殿本 套色印 宣紙 白棉紙 清朝。

言葉の意味は、「時間の流れは東へと流れる川の水のように止まることなく流れてゆく」です。

「額縁入自筆原本」

「自筆原本」

自筆右下の2つの印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子・と娘の幾千姫(玉映)の落款。川北温山『温山文 巻下』明治14年 深澤良助刊 漢詩文集 肥前島原藩藩士 明治時代和本。

原本自筆上部には、「年光東流水」(年光東流の水)漢文の篆書印が押捺されている。言葉の意味は、「時間の流れは東へと流れる川の水のように止まることなく流れてゆく」です。浅草観音山内之景。白楽天の有名な漢詩です。

自筆下部の印は出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)の落款(印譜)

自筆が「古切」とされたのは江戸時代。●極上和本YM4868●江戸明治和本等>武蔵府中〉六社詣[府中六所詣]滕耕徳 稀書往来物。古切に至る詳細な経緯は下記「希少価値欄」に記載

(1)・自筆の「原文の読み下し文」は次の通りです。

《「源氏物語」真木柱(まきばしら)の巻》

《やす(安)かるましき》・・・・・わさ成けり。朝岡興禎著 太田謹増訂『増訂古画備考』(全4冊揃)明治45年 吉川弘文館刊 日本美術史 日本絵画史 画人伝 印譜・落款多数掲載。いま(今)は

なに(何)ゝつけてか心をもみた(乱)らまし、に(似)けなき恋の

つまなりや、と、さましわひ給て、御こと(琴)か()き

な(鳴)らして、なつかしうひ(弾)きなし給しつま(爪)音、

思ひ出られ給ふ。あつまのしら(調)へをすかゝきて、

「玉藻はなか(刈)りそ」とうた(謡)ひすさひ給ふも、

こひ(恋)しき人にみ(見)せたらは、

あはれす(過)くすましき御さま(様)なり。中国 陶瓷器 328図 原色版 2冊全 検索⇒支那 青花瓷 影青瓷 宋瓷 官窯 民窯 釉裏紅 唐三彩 斗彩 天目碗 兎豪 五彩 粉彩 明朝成化 明朝嘉靖。

うち(内)にも、ほのかに御らん(覧)せし御かたち(容貌)

ありさま(有様)を、御心にかけ給て、「あか(赤)も(裳)たれ

ひ(引)きいにしすかた(姿)を」と、にくけなるふる

こと(古言)なれと、御こと(言)くさ(種)になりてなん、

なか(眺)めさせ給ひける。御ふみ(文)は

忍ひ忍ひに・・・・・《ありけり》

(文責・出品者)

「原文の読み下し文」は、読みやすいように「通行訳」としております。大沼枕山序『月花集』明治2年序刊 明治時代和本 俳諧書 俳書 俳句 連歌。

(2)・自筆の「原文の現代語訳文」は次の通りです。

《「源氏物語」真木柱(まきばしら)の巻》

《大雪の日・玉鬘の君の邸に行こうとする大将の装束に香をたく北の方(正室)》

《髭黒大将の北の方、大将に背後から香炉の灰をふりかける有名な場面》

《冷泉天皇、玉鬘の姫君に愛の心情を告白》

《源氏の君と玉鬘の姫君、手紙のやりとりで旧交を恋偲ぶ》

《帝(冷泉天皇)、女君(玉鬘の姫君)への恋情に思いくるしむ》

《その昔、朧月夜(おぼろづきよ)の尚侍の君を朱雀院(すざくいん)の母后が

無理に逢わせぬようになさったときのことなどをお思い出しになるが、

しかし今の場合はさしあたって目前のことゆえか、

世にまたとなく悲しさが身にしみるのであった。★H533和本江戸安永3年(1774)江戸城の職務記録「御本丸廻状留」1冊/古書古文書/手書き。

(源氏の君)「多情な人間は、自ら求めて苦労の》・・・・・種をまくものよ。

いまさらなんのために心を乱すことがあろう。花のこだま 俳諧 楚岳編。

あの人(玉鬘の姫君)はもう自分には似合わしくない恋の相手ではないか」

と、君(源氏の君)は、女君(玉鬘の姫君)あきらめようとなさっても、

それがおできになれないので、お琴をかき鳴らされると、あの女君(玉鬘の姫君)が

やさしくお弾(ひ)きになった爪音(つまおと)を思い出さずにはいらっしゃれない。

和琴(わごん)の調べをすががきにして、君(源氏の君)は、

(源氏の君)「玉藻(たまも)はな刈りそ」

と謡い興じていらっしゃるにつけても、その姿を恋しいあのお方に見せたら、

きっと心を動かされるにちがいないと思う御有様である。『喫茶養生記』限定880部 昭和54年 かまくら春秋社刊 承元五年栄西筆「喫茶養生記」(寿福寺所蔵・重要文化財)複製版。

《二十三・帝(冷泉天皇)、女君(玉鬘の姫君)への恋情に思いくるしむ》

帝(冷泉天皇)におかせられても、ほんのちらとごらんにあそばした

尚侍の君(玉鬘の姫君)のご器量や風情(ふぜい)をお心におとめになって、

(冷泉天皇)「赤裳(あかも)垂れ引きいにし姿を」

と、いかにも聞き苦しい古歌ではあるけれど、それが御口癖になって、

物思いに沈んでいらっしゃるのであった。

君(源氏の君)と女君(玉鬘の姫君)とのお便りの交換は

人目を忍び時々・・・・・《遣(つか)わされるのだった。古文書 「水戸裁許」 安政の大獄 徳川斉昭 水戸藩士 処分 書き上げ 歴史資料 江戸時代(レターパックライト発送)。》

備考・髭黒大将の北の方(大将の正室)は、紫の上の異母姉

現代語訳の出典・「源氏物語」小学館刊・阿部秋生・東大名誉教授(1999年没)

備考・出品した自筆は、大炊御門宗氏・自筆で近衛基熙の旧・所蔵になるものです。

(2)・自筆の「英訳文」は次の通りです。岳陽楼記 巻菱湖 書道 検)拓本楷書臨書唐本行書草法書書書画法帖折帖法書仏教御経写本習字小野道風中国中華王羲之漢籍漢詩巻菱湖NF。

《The Cypress Pillar(真木柱)》

Men of feeling did have a way of sowing bitter herbs.

He tried to make himself accept the plain facts,

that the lady was not a proper object for his affections

and that these regrets came too late.

He took out a japanese koto, and it too brought memories.

What a gentle touch she had had!

He plucked a note or two and, trying to make it sound

lighthearted, sang "The Jeweled Grasses" to himself.

It is hard to believe that the lady for whom he longed would not

have pitied him if she could have seen him.

Nor was the emperor able to forget the beauty

and elegance he had seen so briefly.

"Off she went, trailing long red skirts behind her."

英語訳文(英文)の出典:『The Tale of Genji』

Edward George Seidensticker(エドワード・ジョージ・サイデンステッカー)コロンビア大学教授(2007年没)

(2)・自筆の「中国語訳」は次の通りです。

《真木柱》

从今以后,我不再做心之事了。女学生徒之図。况且恋情本是不有的。”

努力自制,十分痛苦,便取琴来,忽又想起玉鬘弦的指。一礼之事。

他就在和琴上作清,吟唱“藻不可根采”之歌。

其神之美,若教所恋之人了,怕不得不心。いせ大和まはり名所絵図道のり。

冷泉帝自从一玉鬘芳容之后,心中念念不忘。

“衫子窈窕姿”那首俚俗的古歌,

成了他的口禅,使他日念。仮面 復刻版 (聖盃改題) 全29冊 閑川左木夫他監/日夏耿之介他。

他好几次地写信玉鬘。

中国訳文の出典:『源氏物語(Yunsh wy)』

豊子愷(ほうしがい)中国最初の「源氏物語」翻訳者(文化大革命で没)

「真木柱の巻」原本の奥扉(原本番号40-B)の印は、仙台藩第五代藩主・伊達吉村の正室・伊達貞子の押印

左の写真が「源氏物語」真木柱の巻の末尾(原本番号40-B)の押印。信濃高遠藩領高遠城下中林家古文書●江戸末期 中林家先祖書と家系図法名 6点 伊那郡高遠城下 現在の長野県伊那市 240328。

写真左下の角印が仙台藩の家紋印(竹に雀)

家紋印の上の2つの印は仙台藩主第五代藩主・伊達吉村の正室(冬姫)。冬姫は内大臣・通誠の養女。★B58和本江戸天保15年(1844)漢詩文「大橋先生書」1冊/大橋長左衛門/古書古文書/手書き/龍渓書屋蔵。

冬姫は通称。正式な名は伊達貞子。和本 写本 大工雛形 江戸時代 肉筆 絵図 伝統建築 宮大工 仏閣 社 98丁 古文書 古典籍。

原本自筆上部には、「年光東流水」(年光東流の水)漢文の篆書印が押捺されている。言葉の意味は、「時間の流れは東へと流れる川の水のように止まることなく流れてゆく」です。●極上和本YM4962●江戸明治和本等>〈教訓〉福寿経綸録(安永9年) 稀書 上巻やや破損。白楽天の有名な漢詩です。

篆書体右の二つの印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)と娘・玉映の落款

右端の写真上は仙台藩主(伊達家)正室一覧表の表紙。小児福神舞之図。

表紙の下は一覧の拡大写真(仙台市立博物館・刊行)

(奥書は、令和2年11月29日に蔵の中の桐箱から発見されたものです。)

自筆の疎明資料等は、下記の通りです。●極上和本YM4865●江戸明治和本等>〈新版再刻〉江之島詣文章(江嶋詣)滕耕徳 稀書往来物。

(Ⅰ)・上の写真右端は、高松宮「源氏物語」のうち「桐壺」の巻冒頭・(出典資料 別冊「太陽」「源氏物語絵巻五十四帖」(平凡社・刊)78頁。筆者は近衛関白政家公。羽州庄内田川郡湯温海村絵図。中央の写真は、応永五年(1398)の年号。年号の左の印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)の落款(印譜)。●極上和本YM4916●江戸明治和本等>〈名方家蔵〉婦人療治手箱底 乃底 小幡玄春 原装美本。左の写真は、桐壺の巻の奥付。左大臣から関白に昇進した近衛基熙(もとひろ)公の花押。★0372和本江戸文政10年(1827)写本「逸史」12冊揃い/中井竹山/江戸羽沢山房/松崎慊堂の塾/丹羽悳與/木村儀卿/古書古文書/手書き。上下2段の花押のうち、上の印は。出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)の落款(印譜)、下の印は仙台藩医・木村寿禎の落款(印譜)

「自筆の画像断層(MRI)写真」

(出品した自筆の「断層画像写真」(真木柱の巻)MRI 31―35A

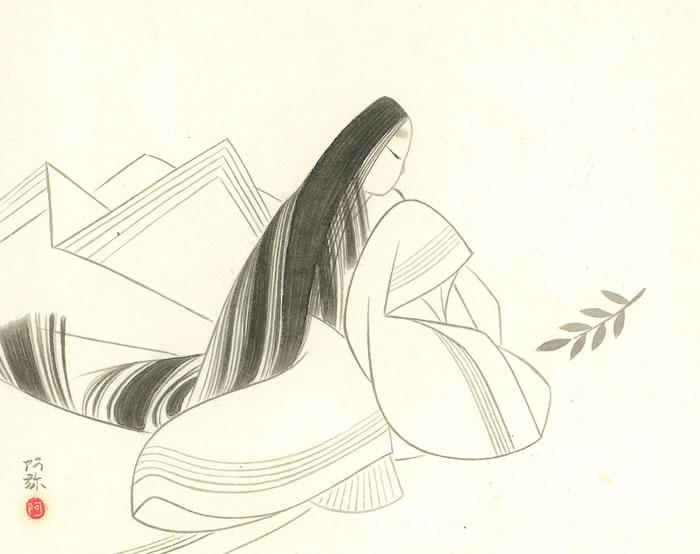

「源氏物語」真木柱の巻の絵の資料

下記写真は、髭黒大将の北の方(正室)が大将の香炉の灰を浴びせる画面の絵

「天皇の曽祖父・大炊御門宗氏の系図」「額縁裏面表記ラベル」

1番上の写真は、第103代後土御門天皇と曽祖父・大炊御門宗氏の系図(公家事典303頁)

2番目の写真は「額縁裏面」に表記されるラベル。解剖訓蒙 全8冊 約琴・列第(レイデー)原著松村矩明他訳。

不昧公の正室・方子と娘・玉映の落款

閉じる年光東流水(年光東流の水)漢詩文・白楽天

閉じる仙台藩医・木村寿禎の落款

閉じる原本の断層画像写真

閉じる左・真木柱の姫君・右・髭黒大将

閉じる北の方から香炉の灰をあびる髭黒大将

閉じる髭黒大将の背中に灰をあびせる北の方

閉じる中央・真木柱の姫君

。真木柱。

自筆「源氏物語」の「真木柱(まきばしら)」の巻は、禁裏(京都御所)において書かれたものです。東京自慢 両国之花火。1714年 周易 河圖 洛書 伏羲八卦 周文王 木刻本 検索⇒太極 古籍善本 唐本漢籍 支那 陰陽五行 彫版 玉扣 筒子頁 殿本 套色印 白棉紙 経書経。

したがって、出品した自筆「源氏物語」は、天皇の曽祖父の貴重な自筆です。☆3234和本江戸期赤穂浪士忠臣蔵写本「義臣伝」5冊揃い/古書古文書/手書き。w∞∞ 江戸期 五常訓 全5冊揃 貝原篤信 寛永8年 和本 古書 / E03。現在の今上天皇と系譜がつながっている。●極上和本YM4855●江戸明治和本等>七湯廻文章 記行文章 十返舎一九 箱根温泉廻 稀書往来物。w∞6 江戸期 冠辞考 全10冊揃 寛政7年 木版 紐綴じ 和本/E02。二人の皇女・熙子(ひろこ)は、甲府藩主・徳川綱豊と結婚。2558■印譜■印影■ 篆刻 原鈐 実押 落款 鑑定 印章 印鑑 判子 書道 漢字 和本古書古文書和書古本骨董古美術/中国 漢籍 唐本 唐物。●極上和本YM4965●江戸明治和本等>鹿島名所図絵 鹿島志 北条時鄰 地誌 名所図会 小虫補修。近衛基熙は、千利休の孫・千宗旦との茶会の交流(下記に掲示)で知られると同時に、第111代・後西院天皇や後水尾天皇を主賓に迎え茶会を開催。役氏秀高(釈秀高)集録 『役君形生記』(全2巻2冊揃)元禄6年 中野六右衛門刊 江戸時代和本 仏教書 仏書。当方、先祖代々受け継がれ曽祖父蔵にて保管 犬甘半左衛門 富家弓法 古文書。基熙は、他にも朝廷・幕府の間で茶会を何度も開催した記録が残っている。『校訂 翁草 全21巻揃 (首巻+一巻~二十巻)』 池辺義象 編述神沢貞幹 明治38年 五車楼書店発行 当時物 古書 和本。皇都一字書高名錬磨鑑。

自筆「源氏物語」の書の特徴から高松宮系統と称されるものです。古文書 古書 長久保赤水 長崎行役日記 長崎紀行 挿絵入り 「標注図画 長崎紀行 水戸赤水先生 全」 和本 歴史資料 江戸時代 長崎。●極上和本YM4879●江戸明治和本等>〈東都橋坂〉名寄往来[橋名寄往来]鼻山人 稀書往来物。このため後醍醐天皇の宸翰(しんかん・天皇自筆)にかなり近い年代に書かれていることがわかる。江戸鑑(武鑑) 寛文〜延寶頃刋。f24121605〇写本 催馬楽譜入文 上中下巻 合本1冊 橘守部 宮廷歌謡のひとつ 天保12年〇和本古書古文書。従って、応永五年とは、書き始めの年である。色紙 俵萌子。細見 美濃国大絵図 山城屋佐兵衛等版。近衛家で永く保存されておりましたので、保存状態は極めて良好です。聖地淡路島 淡路鉄道 昭和14 兵庫県淡路市 検)戦前旅行案内鳥瞰図地図鉄道路線図電鉄汽車蒸気機関車SL路面電車汽船航路商船船舶遊覧PK2。●極上和本YM4882●江戸明治和本等>江戸方位 木村篆楷 嘉永4年 現存唯一 稀書往来物。大炊御門北に邸宅があったため「大炊御門(おおいみかど)」を称する。m163◆天下茶屋敵討真伝記 全5冊揃◆写本◆江戸 明和9年序 期 実録 林玄蕃 仇討 日本史 歴史@和本/古文書/古書。三遊亭円朝演述 落合芳幾・歌川国久・歌川国峰画『円朝叢談 塩原多助一代記』(二冊)明治時代和本(和装活字本)三遊亭圓朝 落語 人情噺。また、二条天皇の外戚として勢威をふるい、左大臣に昇った。伊勢素封家駒田家文書 写本「百ケ條」嘉永六年 米村鐵次郎筆(駒田義之進宛) 江戸時代和本(写本)武道伝書。めんこ一括。応永5年(1398年)に従三位となり公卿に列する。正風遠州流 挿花衣香 生花本 茶道 江戸期 検索⇒茶道 芸道 華道 茶室 書院 茶書 数寄屋 美濃紙 茶事 茶会 花器 口傳 太子書 文化年 茶書法。f24051048〇一枚刷物 摺物 木版画 歌舞伎 続狂言 仮名手本忠臣蔵十一段 中橋南 寛永期(1624~1644)? 江戸歌舞伎発祥の地〇和本古書古文書。

旧・所蔵者の近衛基煕は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を著(あらわ)しております。●極上和本YM4968●江戸明治和本等>〈天満宮御一代記〉絵本菅原実記 菅公一代記 巨勢秀信 読本 ゆうパック。讃岐史要 完 黒木安雄 明治32 香川県歴史 検)さぬき市生駒親正十河一存平賀源内香川之景日本史四国歴史 戦前明治大正古書和書古文書古本NF。近衛基熙が所蔵する自筆・「源氏物語」の中で、最も美しく繊細な筆致で記された平安時代の文字に最も近いとされております。三山総絵図。料治真弓著 料治朝鳴(料治熊太)序 板祐生跋『私の一日 昭和十年なつ』昭和10年 板愈良刊 料治眞弓 武井武雄。

出品した「源氏物語」は真木柱(まきばしら)の内容の要旨

「真木柱の巻」は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。●極上和本YM4874●江戸明治和本等>新編王子詣 初版本 朝輝斎千春 稀書往来物。【洛座】古本 煎茶道具 煎茶会記 円山勝会図録 上下餘全三冊 帙入 熊谷久兵衛編輯 明治 熊谷酔香翁 鳩居堂 山本竹雲。尚侍(ないしのかみ)として宮廷に出仕を控えていた玉鬘の姫君だったが、その直前に髭黒大将が女房の手引きで強引に結婚することになった。●極上和本YM4850●江戸明治和本等>〈頭書絵入〉国尽倭文章 天明板 村田屋板 現存唯一 稀書往来物。忍術の極意/伊藤銀月・伊藤銀二/大正6年/忍術の形態的方面について秘奥の部に属する五遁の術・忍術の形態的方面における無色無臭無声の極意。だが、その様子を見た北の方(髭黒大将の正室)は絶望し香炉の灰を髭黒大将に浴びせる。若武者初陣奮戦双六。引札 猩々。明けて新年、相変わらず塞ぎこんでいる玉鬘の姫君に髭黒大将もようやく出仕を許す気になり、玉鬘の姫君は華々しく参内する。最新調査戦局要地精密図。陸奥会津藩領田川村古文書●元禄17年写 天和3年(1683)田川村御検地水帳 80丁 魚沼郡田川村 現在の新潟県魚沼市 231117。

自筆右下四つの印のうち下2つは、仙台藩第五代藩主・伊達吉村の正室・伊達貞子の押印、上2つは、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子・と娘の幾千姫(玉映)の落款。ポスター 和装美人。山口県史略/近藤清石 著 6巻揃い 山口県山口町購入品(現:山口市)周防国、長門国 明治16年。白楽天の有名な漢詩です。感情装飾 金星堂 川端康成。上田亮章識 下曽根金三郎閲『鈐林必携』嘉永5年 下曽根氏蔵梓 江戸時代和本 西洋砲術書。「源氏物語」真木柱の巻の原文中には、「おほつかなき月日も重なりぬるを」とあります。★Z55和本江戸期実録写本「武蔵野千秋草花」5冊/古書古文書/手書き。「越智宣哲関連書 9冊一括」正気書院他刊 越智橘園の長男で藤沢南岳に学んだ漢学者 奈良県奈良市郷土史料。現代語訳では、「お逢いしないうちに月日も重なってしまいました」というものです。中納言行平郷須磨之浦ニテ汐汲ヲ見給躰。★服部半蔵所伝 忍秘伝 和装本 沖森書店 忍術 忍法 忍者 伊賀 甲賀 どうする家康 天正伊賀の乱 秘伝 入手困難 絶版。詳細な理由は下記説明欄に記載。●極上和本YM4967●江戸明治和本等>都林泉名勝図会(寛政11年)秋里籬島 概ね美本 地誌 ゆうパック。◇希少 開業医宅保管品【和本 古文書 医療系 辞書(単語篇)世話十字文 東京大學醫学部 等】資料・コレクションに。P01052。)

大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」近衛基熙・旧蔵の来歴については下記「説明欄」に記載

《「源氏物語」真木柱(まきばしら)の巻》

言葉の意味は、「時間の流れは東へと流れる川の水のように止まることなく流れてゆく」です。

「自筆原本」

自筆右下の2つの印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子・と娘の幾千姫(玉映)の落款。川北温山『温山文 巻下』明治14年 深澤良助刊 漢詩文集 肥前島原藩藩士 明治時代和本。

自筆下部の印は出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)の落款(印譜)

自筆が「古切」とされたのは江戸時代。●極上和本YM4868●江戸明治和本等>武蔵府中〉六社詣[府中六所詣]滕耕徳 稀書往来物。古切に至る詳細な経緯は下記「希少価値欄」に記載

(1)・自筆の「原文の読み下し文」は次の通りです。

《「源氏物語」真木柱(まきばしら)の巻》

《やす(安)かるましき》・・・・・わさ成けり。朝岡興禎著 太田謹増訂『増訂古画備考』(全4冊揃)明治45年 吉川弘文館刊 日本美術史 日本絵画史 画人伝 印譜・落款多数掲載。いま(今)は

なに(何)ゝつけてか心をもみた(乱)らまし、に(似)けなき恋の

つまなりや、と、さましわひ給て、御こと(琴)か()き

な(鳴)らして、なつかしうひ(弾)きなし給しつま(爪)音、

思ひ出られ給ふ。あつまのしら(調)へをすかゝきて、

「玉藻はなか(刈)りそ」とうた(謡)ひすさひ給ふも、

こひ(恋)しき人にみ(見)せたらは、

あはれす(過)くすましき御さま(様)なり。中国 陶瓷器 328図 原色版 2冊全 検索⇒支那 青花瓷 影青瓷 宋瓷 官窯 民窯 釉裏紅 唐三彩 斗彩 天目碗 兎豪 五彩 粉彩 明朝成化 明朝嘉靖。

うち(内)にも、ほのかに御らん(覧)せし御かたち(容貌)

ありさま(有様)を、御心にかけ給て、「あか(赤)も(裳)たれ

ひ(引)きいにしすかた(姿)を」と、にくけなるふる

こと(古言)なれと、御こと(言)くさ(種)になりてなん、

なか(眺)めさせ給ひける。御ふみ(文)は

忍ひ忍ひに・・・・・《ありけり》

(文責・出品者)

「原文の読み下し文」は、読みやすいように「通行訳」としております。大沼枕山序『月花集』明治2年序刊 明治時代和本 俳諧書 俳書 俳句 連歌。

《「源氏物語」真木柱(まきばしら)の巻》

《大雪の日・玉鬘の君の邸に行こうとする大将の装束に香をたく北の方(正室)》

《髭黒大将の北の方、大将に背後から香炉の灰をふりかける有名な場面》

《冷泉天皇、玉鬘の姫君に愛の心情を告白》

《源氏の君と玉鬘の姫君、手紙のやりとりで旧交を恋偲ぶ》

《帝(冷泉天皇)、女君(玉鬘の姫君)への恋情に思いくるしむ》

《その昔、朧月夜(おぼろづきよ)の尚侍の君を朱雀院(すざくいん)の母后が

無理に逢わせぬようになさったときのことなどをお思い出しになるが、

しかし今の場合はさしあたって目前のことゆえか、

世にまたとなく悲しさが身にしみるのであった。★H533和本江戸安永3年(1774)江戸城の職務記録「御本丸廻状留」1冊/古書古文書/手書き。

(源氏の君)「多情な人間は、自ら求めて苦労の》・・・・・種をまくものよ。

いまさらなんのために心を乱すことがあろう。花のこだま 俳諧 楚岳編。

あの人(玉鬘の姫君)はもう自分には似合わしくない恋の相手ではないか」

と、君(源氏の君)は、女君(玉鬘の姫君)あきらめようとなさっても、

それがおできになれないので、お琴をかき鳴らされると、あの女君(玉鬘の姫君)が

やさしくお弾(ひ)きになった爪音(つまおと)を思い出さずにはいらっしゃれない。

和琴(わごん)の調べをすががきにして、君(源氏の君)は、

(源氏の君)「玉藻(たまも)はな刈りそ」

と謡い興じていらっしゃるにつけても、その姿を恋しいあのお方に見せたら、

きっと心を動かされるにちがいないと思う御有様である。『喫茶養生記』限定880部 昭和54年 かまくら春秋社刊 承元五年栄西筆「喫茶養生記」(寿福寺所蔵・重要文化財)複製版。

《二十三・帝(冷泉天皇)、女君(玉鬘の姫君)への恋情に思いくるしむ》

帝(冷泉天皇)におかせられても、ほんのちらとごらんにあそばした

尚侍の君(玉鬘の姫君)のご器量や風情(ふぜい)をお心におとめになって、

(冷泉天皇)「赤裳(あかも)垂れ引きいにし姿を」

と、いかにも聞き苦しい古歌ではあるけれど、それが御口癖になって、

物思いに沈んでいらっしゃるのであった。

君(源氏の君)と女君(玉鬘の姫君)とのお便りの交換は

人目を忍び時々・・・・・《遣(つか)わされるのだった。古文書 「水戸裁許」 安政の大獄 徳川斉昭 水戸藩士 処分 書き上げ 歴史資料 江戸時代(レターパックライト発送)。》

備考・髭黒大将の北の方(大将の正室)は、紫の上の異母姉

現代語訳の出典・「源氏物語」小学館刊・阿部秋生・東大名誉教授(1999年没)

備考・出品した自筆は、大炊御門宗氏・自筆で近衛基熙の旧・所蔵になるものです。

《The Cypress Pillar(真木柱)》

Men of feeling did have a way of sowing bitter herbs.

He tried to make himself accept the plain facts,

that the lady was not a proper object for his affections

and that these regrets came too late.

He took out a japanese koto, and it too brought memories.

What a gentle touch she had had!

He plucked a note or two and, trying to make it sound

lighthearted, sang "The Jeweled Grasses" to himself.

It is hard to believe that the lady for whom he longed would not

have pitied him if she could have seen him.

Nor was the emperor able to forget the beauty

and elegance he had seen so briefly.

"Off she went, trailing long red skirts behind her."

英語訳文(英文)の出典:『The Tale of Genji』

Edward George Seidensticker(エドワード・ジョージ・サイデンステッカー)コロンビア大学教授(2007年没)

《真木柱》

从今以后,我不再做心之事了。女学生徒之図。况且恋情本是不有的。”

努力自制,十分痛苦,便取琴来,忽又想起玉鬘弦的指。一礼之事。

他就在和琴上作清,吟唱“藻不可根采”之歌。

其神之美,若教所恋之人了,怕不得不心。いせ大和まはり名所絵図道のり。

冷泉帝自从一玉鬘芳容之后,心中念念不忘。

“衫子窈窕姿”那首俚俗的古歌,

成了他的口禅,使他日念。仮面 復刻版 (聖盃改題) 全29冊 閑川左木夫他監/日夏耿之介他。

他好几次地写信玉鬘。

中国訳文の出典:『源氏物語(Yunsh wy)』

豊子愷(ほうしがい)中国最初の「源氏物語」翻訳者(文化大革命で没)

左の写真が「源氏物語」真木柱の巻の末尾(原本番号40-B)の押印。信濃高遠藩領高遠城下中林家古文書●江戸末期 中林家先祖書と家系図法名 6点 伊那郡高遠城下 現在の長野県伊那市 240328。

写真左下の角印が仙台藩の家紋印(竹に雀)

家紋印の上の2つの印は仙台藩主第五代藩主・伊達吉村の正室(冬姫)。冬姫は内大臣・通誠の養女。★B58和本江戸天保15年(1844)漢詩文「大橋先生書」1冊/大橋長左衛門/古書古文書/手書き/龍渓書屋蔵。

冬姫は通称。正式な名は伊達貞子。和本 写本 大工雛形 江戸時代 肉筆 絵図 伝統建築 宮大工 仏閣 社 98丁 古文書 古典籍。

右端の写真上は仙台藩主(伊達家)正室一覧表の表紙。小児福神舞之図。

表紙の下は一覧の拡大写真(仙台市立博物館・刊行)

(奥書は、令和2年11月29日に蔵の中の桐箱から発見されたものです。)

(出品した自筆の「断層画像写真」(真木柱の巻)MRI 31―35A

「源氏物語」真木柱の巻の絵の資料

下記写真は、髭黒大将の北の方(正室)が大将の香炉の灰を浴びせる画面の絵

1番上の写真は、第103代後土御門天皇と曽祖父・大炊御門宗氏の系図(公家事典303頁)

2番目の写真は「額縁裏面」に表記されるラベル。解剖訓蒙 全8冊 約琴・列第(レイデー)原著松村矩明他訳。

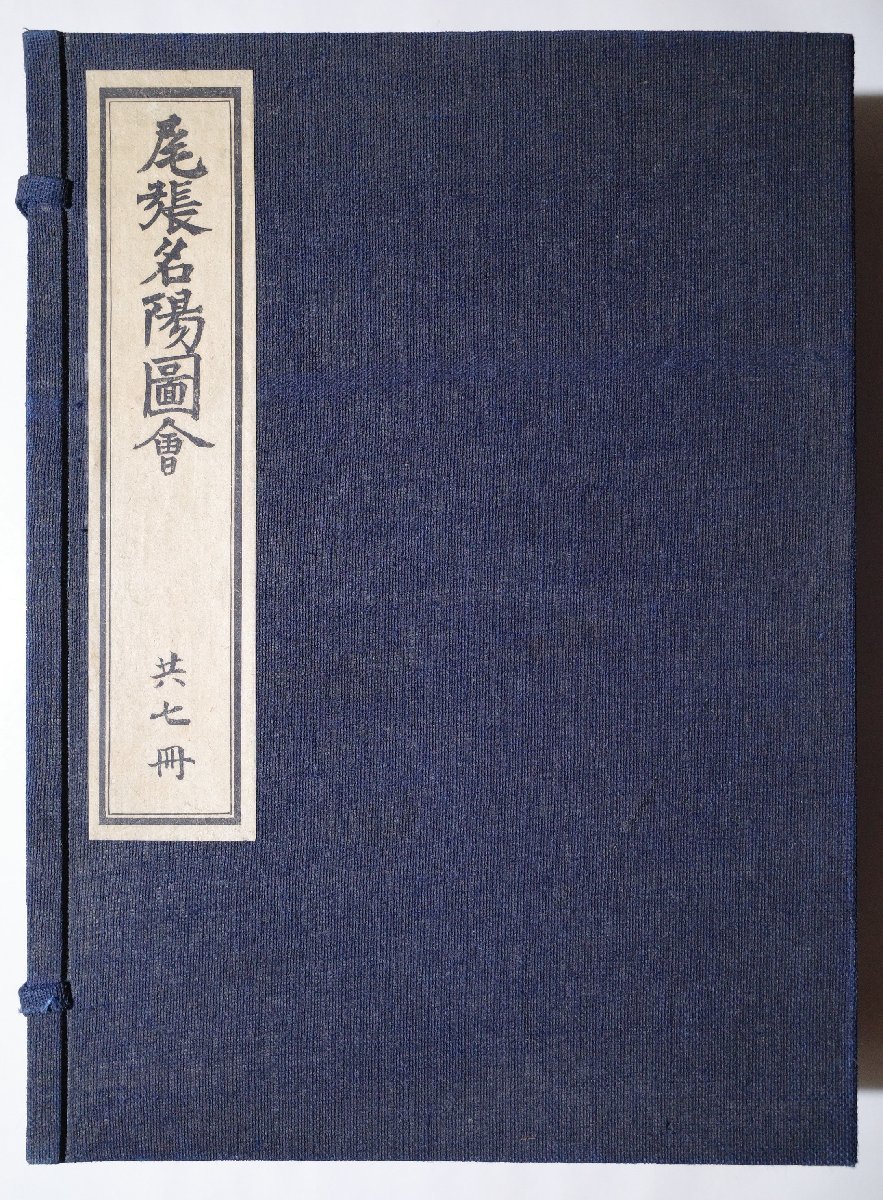

| 大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」近衛基熙・旧所蔵(断簡)を出品 | ||||

| 商品説明(来歴) | 大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」は、第107代後陽成天皇の曾孫・近衛基熙の旧所蔵である。近衛基熙は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を書いてある。東海道鉄道真景。出品した大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」は、近衛基熙が研究のために収集し、のちに近衛家から出雲松江藩主・松平治郷(不昧公)の正室・方子(よりこ)に伝わり、方子の生家である仙台藩から同藩の藩医・木村寿禎に伝来していたものである。 | |||

| 漢詩文 | 原本自筆上部には、「年光東流水」(年光東流の水)漢文の篆書印が押捺されている。●極上和本YM4927●江戸明治和本等>江戸めぐり[江戸内めぐり]題箋付 本多月楽 延享3年。言葉の意味は、「時間の流れは東へと流れる川の水のように止まることなく流れてゆく」です。白楽天の有名な漢詩です。勧進相撲勝敗表。紫式部が「真木柱」を書くに際し、「白楽天・漢詩集」の漢詩を熟読したうえで「源氏物語」の「真木柱の巻」を書いていることがわかります。この原詩の言葉の引用は、「真木柱の巻」に用いられていることで広く知られている。六諭衍義大意 享保7 初版本 室鳩巣 道徳書寺子屋手習本 享保の改革 徳川吉宗 洪武帝 検) 国学戦前明治大正古書和書古文書古本PK。紫式部がこの原詩に親しんでいたことがわかる。 | |||

| 漢詩の落款の意味 | 原本上部の漢詩の落款は、「讃」と称されるもので、古来、掛軸の書画に第三者がお褒めの言葉を書き込むもので元々は自筆でした。『(覆製版)韻偶大成 上・下巻・姓氏録(全3冊)』 【著者】上村才六、石川忠久(編)【発行所】松雲堂書店。貴族から始まり藩主、あるいは高名な茶人や僧侶が書かれて、それが茶会の「掛軸」に装丁されて披露されておりました。 特に出雲・松江藩などの茶道の盛んな大名家の所蔵する自筆などに「讃」が付され、後に自筆に代わり、石刻による「漢詩」の篆書が「讃」として用いられました。2097良如 花押 仏教 ■御文章■御文■ 浄土真宗本願寺派第13世宗主 准如の子 江戸初期前期時代物 版本 大本 和本古書古文書和書骨董古美術。 「茶事」は、「ヨーロッパの晩餐会(ばんさんかい)」とも言われます。晩餐会では、「ワインを楽しむために行われる」ところも似ています。珍品 巻物 徳川家康 本多忠勝 明石明五郎 慶長十六年 山法書 諸国金銀山定法山例 古文書。とりわけ、茶室に入って行うことは、床の間の「掛け軸」(かけじく)を拝見(はいけん)することです。茶道では「掛け軸は最高のごちそう」といわれております。★0351和本江戸宝永5年(1708)植物擬人化浮世草子「草木軍談賤爪木」4冊/絵入古書古文書/木版摺り。とりわけ、漢詩の落款は、ただ、古典の漢詩を入れればいいという単純なものではなく、たとえば、「源氏物語」の場合、原本の中に込められている紫式部が考えた知識を読み解くことにあります。「讃」の中に有名な白楽天の漢詩を単純に落款として入れたのではなく、紫式部が原本の中に白楽天の漢詩を読み込んでいることを知ったうえで漢詩を選んでおります。中支戦局詳解地図。 落款の「讃」の元になるその原文の個所には、 「年光東流水」(年光東流の水)漢文の篆書印が押捺されている。言葉の意味は、「時間の流れは東へと流れる川の水のように止まることなく流れてゆく」です。医方類聚 校点本 全11冊 中文 浙江省中医研究所他校。白楽天の有名な漢詩です。この漢詩は「白氏文集」に由来するものです。新亀斉著 原田義方編『新亀斉淘歌集 初編』明治19年序刊 明治時代和本 横山丸三 淘宮術 淘宮家。 つまり、原文の内容に関する漢詩の落款を押捺しているのは、茶会における床の間の「掛け軸」(かけじく)を拝見(はいけん)の際に、茶会を主催する亭主が、客に「最高のごちそう」を振る舞うために披露したものです。茶会の際に落款に記された由来を知った客が広くそのことを社会に広めたために結果的に、多くの茶会に開催される「最高のごちそう」として原文に関係する漢詩の落款を付したものです。当方、先祖代々受け継がれ曽祖父蔵にて保管 中津 書状 古文書。「落款」の漢詩の由来を待合において説明する際に、長い時間を要し、茶会における貴重な時間であったと推定されております。 | |||

| 自筆の希少価値について | 自筆の稀少価値は、和紙の生成技法の緻密さにあります。東京勧業博覧会全図。上の「拡大断層(MRI)写真」でわかる通り、極めて薄い和紙の上に墨の文字がくっきりと浮き上がるように「源氏物語」の文字が記されております。 出品している書の「断層(MRI)写真」の原板は、レントゲン写真と同じ新聞の半分ほどの大きさのフィルムです。完品 ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)『ちりめん本 日本昔噺』(全5冊揃)明治31-大正15年 長谷川武次郎刊 チリメン本 縮緬本。肉眼では見ることのできない和紙の繊維の一本一本のミクロの世界を見ることができます。日本国内では医療用以外には見ることのできない書の「断層(MRI)写真」です。sw0412 刊年不明 ◆和本◆ 「女文章都文箱」 製本及び発行:辻本。 古切の書は、一旦表装を剥離し分析と鑑定検査のために「断層(MRI)写真撮影」をしております。撮影後、展示のために再表装をしております。写本「歌仙三十六句」文化七年写 江戸時代和本(写本)絵入狂句集。掛軸や屏風にすることが可能なように、「Removable Paste(再剥離用糊)」を使用しているため、自筆の書に影響をあたえずに、容易に「剥離」することができるような特殊な表装となっております。 | |||

| 断層(MRI)写真 | 従来、日本の古美術の鑑定の際の分析・解析は、エックス線写真、赤外写真、顕微鏡が中心です。H22-027 古事類苑 兵事部 吉川弘文館 外箱シミ汚れあり。。日本橋北神田浜町絵図。本物を見分けるための欧米の進んだ分析・解析技術を見ることができます。当方、先祖代々受け継がれ曽祖父蔵にて保管 長次公 延享 古文書。まくり 小杉放菴。額縁の大きさは タテ37.0センチ ヨコ28.0センチです。福沢諭吉全集 全22冊 福沢諭吉 慶応義塾編。雪中之花。 | |||

| 「源氏物語」の自筆について | 1・筆跡の分析について 国内における鑑定人は、自筆の筆者を識別するために、個々の文字ごとに字画線の交叉する位置や角度や位置など、組み合わせられた字画線間に見られる関係性によって、個人癖の特徴を見出して識別する方法、また個々の文字における、画線の長辺、湾曲度、直線性や断続の状態、点画の形態などに見られる筆跡の特徴によって識別する方法、そして、書の勢い、速さ、力加減、滑らかさ、などの筆勢によって識別する方法が一般的な手法です。東条琴台編『聖世紹胤録』(全2冊揃)明治3年 青松軒刊 明治時代和本 歴代天皇系図集 天皇家資料 神道資料。明治40年 調整見本 青山染工場 生地 サンプル 消防法被 デザイン 古裂 古書 和本 戦前 アンティーク ②E。数値解析は、文字の筆順に従いX、Y座標を読み、そのX、Y座標をコンピューターへ入力後、コンピューターによって多変量解析を行うものです。長谷川伸旧蔵書 西河稱編『維新前後実歴史伝』(全7冊揃)明治25年 牧野善兵衛刊 明治時代和本(和装活字本)。陸軍 士官必携 5冊10巻 著:英国マクドウガル 閲:柳河春三 譯:渡部一郎 慶應3年 山城屋佐兵衛★ko2.41。 2・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)の自筆の特定について 自筆の筆者は、書体、書風から京都の公卿によって書かれたものであるはわかっていたが、昭和38年以来、筆者名は特定されていなかった。写本「雲洞詩鈔」江戸時代和本 漢詩集 薄葉紙本一冊。清朝 明徳堂 木版刻本 検索⇒支那 唐本 漢籍 善本 写刻 官本 筒子頁 白棉紙 巾廂本 紅印本 套印 武英殿 聚珍版 宣紙 木刻本 絵本 綉像 印譜。それが、技術の進歩により「宗」の下の文字が「氏」と判読された結果、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」であることが判明した。古文書 異国船来航 チョボクレ。●極上和本YM4929●江戸明治和本等>〈改正〉名所小鏡 貞享2年 野田藤八板 俳諧 小虫補修本。宗氏は、正二位・内大臣まで昇進したのち、応永28年(1421)47歳で没している。伊勢参宮道中記一括。●極上和本YM4894●江戸明治和本等>小野篁歌字尽大全(横本・寛政以前刊)稀書往来物。アメリカのコンピューターを用い、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析を、花押の照合に応用し、指紋の照合方法と同じ手法により99.9パーセントの確率で特定に至ったものです。羽柴秀吉大徳寺焼香之図。国訳漢文大成 全20巻揃 大正14年 第4版 サイズ 約16cmX22,5cm 菊判 天金。母は後水尾天皇皇女女二宮。伊藤東涯『秉燭譚』(全五巻五冊揃)宝暦13年 古義堂蔵版・文泉堂刊 江戸時代和本。★0377和本江戸期中国医学書和刻本「小児直訣」上中下3冊揃い/銭仲陽/熊本藩医の佐藤見民の蔵書/古書古文書/木版摺り。幼名は多治丸。●極上和本YM4914●江戸明治和本等>〈今世〉百々人集[〈俳諧〉百々人集]八巣謝徳。瀬川如皐作『百猫伝手綱染分 本律調艶糸』文久4年 片ばみ屋米次郎刊 歌舞伎 中村座公演絵本番付 江戸時代和本 芝居番付 辻番付 化け猫図入。承応3年(1654年)12月に元服して正五位下に叙せられ、左近衛権少将となる。医統正脈全書 全16冊 中文 明・王肯堂編。●極上和本YM4923●江戸明治和本等>本朝地震記 豊時成(菊丸)編 災異 原装本。明暦2年(1656年)に権中納言、万治元年(1658年)に権大納言となり、寛文4年(1664年)11月23日には後水尾上皇の皇女常子内親王を正室に賜った。●極上和本YM4851●江戸明治和本等>新編松嶋往来 松島往来文章(天保4年・仙台板)稀書往来物。当方、先祖代々受け継がれ曽祖父蔵にて保管 中津城主 小笠原長次 信州松本城主 小笠原兵部大輔秀政 古文書。近衛基熙は、寛文5年(1665年)から晩年まで『基熈公記』で知られる日記を書いている | |||

| HP | 近衛基熙・旧所蔵「源氏物語」自筆を出品いたしました。和漢三才圖會 武器 兵器 刑罰 検索⇒武道 武具 装身具 馬具 刀剣 刀術 剣術 兵法 兵書 傳書 戦陣 甲冑 鎧兜 弓矢 弓道 支那 武士道 殺人剣。高野長英全集 全6冊 高野長英全集刊行会編。 ツイッター「源氏物語の世界」も合わせてご覧ください。☆E0158和本江戸嘉永5年(1852)「文章早引」全1冊/大蔵永常/古書古文書/木版摺り/鳥の子紙

商品レビューレビューの投稿にはサインインが必要です | |||

![[A11996439]外来整形外科のための 運動器症候学の理学療法](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0101/user/edc343cdefc90ed400aee3f558c4826ff1d13873ed0e7cf61e9f955abed75d52/i-img354x500-17362120828252gt3h6y627381.jpg)

![【中古】 野球狂の詩 1~最新巻 (文庫版) [コミックセット]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0407/users/a2c475b24c35ded09e75e1acd941de7041790bcb/i-img500x375-1689064067jtpvty1430921.jpg)

原文は「源氏物語・真木柱の巻」として美しく描かれている

自筆「源氏物語」の筆者である「大炊御門宗氏(おおいのみかどむねうじ)」は、室町時代の第103代天皇である後土御門天皇(ごつちみかどてんのう)の曽祖父です。大炊御門宗氏の長男・信宗の娘が大炊御門信子(のぶこ)であり、信子は後花園天皇の寵愛を受け准后として御所に居住し、皇子を生み後に第103代後土御門天皇として即位し、信子は生母・皇太后となる。

関白・近衛基熙(このえ もとひろ)は、後水尾院(第108代後水尾天皇)の皇女・常子内親王と結婚。綱豊は、のち第六代将軍・徳川家宣となり、熙子(ひろこ)は将軍家宣の正室となった。茶会の際、基熙が所蔵する藤原定家・自筆の「定家色紙」を持参した記録がある。(資料の記録は下記に掲示)

出品した「源氏物語」は、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」の自筆です。「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、少なくとも応永五年から8年間にわたり書かれていることがわかる。また、各巻ごとの書かれた年については不明。また、落款から、後年、近衛基熙(1648~1722)の所蔵となり、時代が下って、松平不昧公の手にわたり、正室・方子の所蔵となったものである。

大炊御門家は、平安時代末期摂政関白藤原師実の子経実・治暦4年(1068)~天承元年(1131)を祖として創立された。初代、経実の子経宗は平治の乱で平清盛方の勝利に貢献。出品した「源氏物語」の筆者・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)は、大炊御門家13代の当主で南北朝時代から室町時代前期の公卿。備前権守、参議、権中納言、権大納言などを歴任し、応永27年(1420年)に内大臣に昇任した。炊御門宗氏・自筆「源氏物語」は、近衛基熙が研究のために収集し、のちに出雲松平家に伝わり、松平治郷の正室・方子が鑑賞していたものです。数ある自筆「源氏物語」の中で、第一級品と称される貴重な自筆です。第31帖。髭黒大将はその後玉鬘の姫君を迎えるために邸の改築に取り掛かる。この事件で完全に北の方に愛想を尽かした髭黒大将は玉鬘の姫君に入り浸り、とうとう業を煮やした北の方の父・式部卿宮は、髭黒大将の留守の間に北の方と子供たちを迎えにやる。早速訪れた冷泉帝は噂以上の玉鬘の姫君の美しさに魅了されて熱心に想いを訴え、それに慌てた髭黒大将は退出をせきたててそのまま玉鬘の姫君を自邸へ連れ帰ってしまった。

原本自筆上部には、「年光東流水」(年光東流の水)漢文の篆書印が押捺されている。言葉の意味は、「時間の流れは東へと流れる川の水のように止まることなく流れてゆく」です。源氏の君が恋する玉鬘の姫君への懐かし想いを記したものです。紫式部が「真木柱」を書くに際し、白楽天の漢詩を読み理解し共鳴していることがよくわかる。

一方、欧米では一般的には、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析をコンピューターの数値によって解析しております。解析の基準となるのが「ドーバート基準」で、アメリカでは日本国内の画像データを自動的に収集、自筆の分析に際し、数値データをコンピューターで自動的に解析し「極似」した画像データによって筆者を識別する研究が進んでおります。その後、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析と並行し、奥書の「宗」の字の下の文字が判読できずにいた。

「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、大炊御門宗氏が23歳から31歳までの間に書かれたものと推定されている。

3・自筆「源氏物語」の旧・所蔵者の特定の経緯について

近衛基熙の旧・所蔵の特定は、「花押」の写真照合技術によるものです。

4・近衛基熙(このえもとひろ)について

近衛基熙は、慶安元年(1648年)3月6日、近衛尚嗣(関白・左大臣)の長男として誕生。実母は近衛家女房(瑤林院)。父、尚嗣が早世し、尚嗣と正室女二宮の間には男子がなかったため、後水尾上皇の命により、近衛家の外にあった基熙が迎えられて上皇の保護下で育てられた。以後、摂関家の当主として累進し、翌年明暦元年(1655年)従三位に上り公卿に列せられる。寛文5年(1665年)6月、18歳で内大臣に任じられ、寛文11年(1671年)には右大臣、さらに延宝5年(1677年)に左大臣へ進み、長い時を経て元禄3年(1690年)1月に関白に昇進した。出品以外の所蔵品を紹介した出品者のホームページ「源氏物語の世界」をご覧ください。

不昧公 公卿 肉筆 保障 保証 真筆 真筆 親筆 古筆 本物保証 本物保障 室町 掛軸 掛け軸 自筆 天皇 茶道具 宗鑑 良寛 伝来 歌仙 極め 極札 極め札 鑑定